アルファードやヴェルファイアといった人気車種にドライブレコーダーやナビゲーションシステム、各種LEDといった電装品を追加したいと考えたとき、必ず直面するのが「どこから電気を取るか」という問題です。この「電源取り出し」作業は、一見複雑そうに見えますが、基礎知識と正しい手順さえ理解すれば、DIY初心者の方でも安全かつ確実に行うことができるカーカスタムの第一歩と言えます。

本記事では、自動車業界で長年プロライターとして活動してきた私が、アルファードを例に、電装品を追加する際に必要なACC電源、常時電源、イルミ電源といった各種電源の基礎知識から、安全に取り出すための実践的なテクニックまでを、シンプルかつ明瞭に徹底解説していきます。愛車のアルファードをさらに快適にするために、ぜひこの電源取り出しの技術をマスターしてください。

【この記事で分かること】

- ACC電源、常時電源、イルミ電源など、電源の種類とそれぞれの役割・特徴

- アルファードで安全に電源を取り出すために必要な工具と適切な安全対策

- 電装DIYで特に初心者が陥りがちな失敗例とその回避策

- ヒューズボックスを活用した電源取り出しの具体的な手順とポイント

アルファードの電源取り方を始める前に知っておきたい基礎知識

アルファードのカスタムを楽しむ上で、電装品の追加は非常に一般的です。しかし、電気配線は車の心臓部に関わる作業であるため、やみくもに進めるのではなく、まずは車の電気系統の仕組みと、電源取り出しの基本的なルールを理解することが大切です。この基礎知識をしっかりと身につけることが、安全でトラブルのないDIYを成功させるための鍵となります。

これからお話しする基礎知識は、アルファードだけでなく、他の車種にも共通するカーエレクトロニクスの基本です。これらの情報を把握しておくことで、作業中のリスクを大幅に減らし、万が一トラブルが発生した際にも迅速に対応できるようになります。

電源取りとは?ACC・常時電源・イルミ電源の違いを解説

「電源取り出し」とは、車両に元々備わっている配線やヒューズボックスから、後付けする電装品のために必要な電力を分岐させて引き出す作業のことです。車の電源には、主に三つの種類があり、それぞれ電気が流れるタイミングが異なります。

それぞれの電源の特性を理解し、取り付ける電装品の機能や用途に合わせて適切な電源を選ぶことが、安全な配線作業の基礎になります。たとえば、エンジンを切った後も録画を続けたいドライブレコーダーには「常時電源」が必要不可欠ですし、キーをオフにしたら電源が切れてほしいカーナビゲーションシステムには「ACC電源」が必要です。

また、夜間にスイッチやメーター周りを光らせたいLEDテープなどには、ヘッドライトの点灯と連動する「イルミ電源」が適しています。電源の種類によって取り出し場所も異なるため、用途に応じた選択が求められます。

この三種類の電源について、具体的な役割と特徴を比較表でまとめてみましょう。

| 電源の種類 | 供給されるタイミング | 主な用途 | 注意点 |

| 常時電源 (BATT) | 常に電気が流れている(エンジン停止中も含む) | ドライブレコーダーの駐車監視、セキュリティシステム、時計・メモリ保持 | バッテリー上がりを起こさないよう、消費電力に注意が必要 |

| ACC電源 (アクセサリー) | イグニッションキーをACCの位置にした時(エンジン停止・走行中) | カーナビゲーション、ETC車載器、レーダー探知機など、キー操作でオンオフしたい機器 | エンジンを切ると電源が切れるため、常時稼働が必要な機器には不向き |

| イルミ電源 (ILM) | スモールライトやヘッドライトを点灯させた時 | LEDテープ、フットランプ、各種スイッチの照明など、夜間連動させたい照明 | 電装品の消費電力が大きいと、車両側のイルミネーションに悪影響を及ぼす可能性がある |

常時電源は非常に便利ですが、車のバッテリーは電装品が増えることで消耗が早まります。特に常時電源を使用する機器を複数取り付ける際は、バッテリーの電圧監視機能や低電圧時の自動電源オフ機能がある製品を選ぶなど、バッテリー保護対策を講じることが重要です。

アルファードで電源を取る前に必要な工具と安全対策

安全かつ効率的にアルファードの電源取り出し作業を行うためには、適切な工具の準備と、何よりも安全対策を徹底することが重要です。プロの現場では、確実な作業のために専用工具を使い分けますが、DIYレベルでも揃えておきたい必須アイテムを紹介します。

必須工具

検電テスター(または検電ドライバー)

これは、どの配線に電気が流れているか、流れるタイミングはACCか常時かを正確に判別するために最も重要な工具です。デジタル表示のものが扱いやすいでしょう。

配線加工工具

配線を切断するワイヤーストリッパー、端子をかしめる圧着ペンチは、確実な接続に欠かせません。配線を被覆の上から分岐させるエレクトロタップ(通称:配線コネクター)を使う場合もありますが、確実性ではギボシ端子やクワ型端子を使った接続に軍配が上がります。

内張り剥がし(リムーバー)

配線作業では、ヒューズボックスや各種配線にアクセスするために、内張り(インパネやピラーカバー)を外す必要があります。車体を傷つけないよう、樹脂製の専用工具を複数種類用意しておくと便利です。

各種ドライバー・レンチ

ヒューズボックス周りのパネルや、アース線(マイナス)を接続するボルトを外すために必要になります。

安全対策

バッテリーのマイナス端子を外す

作業中に配線がショートするのを防ぐため、必ず最初にバッテリーのマイナス端子を外して電流が流れない状態にしてから作業を始めてください。これは、カーエレクトロニクス作業における鉄則であり、感電や車両火災を防ぐための最も基本的な対策です。

絶縁を徹底する

接続した配線や使用しなかった端子は、ビニールテープなどでしっかりと絶縁処理を施します。金属部分に触れてショートすると、ヒューズが飛ぶだけでなく、最悪の場合、車両のコンピューターに深刻なダメージを与える可能性があります。

無理な配線はしない

配線は引っ張られたり、鋭利な部分に触れたりして被覆が破れないよう、余裕を持たせて取り回し、タイラップ(結束バンド)で固定します。また、もともとある車両の配線(純正ハーネス)を傷つけないよう、細心の注意を払って作業を進めてください。

これらの工具と安全対策を事前に準備し、一つ一つ確認しながら作業を進めることで、アルファードの配線作業を安心して行うことができます。

DIY初心者がやりがちな電源取りの失敗例

電源取り出し作業は、一見簡単そうに見えるかもしれませんが、車の電気系統はデリケートであり、専門知識がないまま進めると様々な失敗やトラブルに繋がる可能性があります。特にDIY初心者が陥りやすい失敗例とその対処法を知っておくことで、無駄な手間や出費を避けることができます。

失敗例とその対策

ヒューズの許容電流オーバー

電源を取り出す元のヒューズから、取り出す電流が大きすぎると、ヒューズが切れてしまいます。これは最も多い失敗の一つで、エーモンなどの電源取り出しヒューズを使用する際は、元のヒューズの定格電流の半分以下を目安に追加する電装品の電流を制限することが推奨されます。例えば、10Aのヒューズから電源を取り出す場合、追加電装品の合計電流は5A以下に抑えるのが安全です。

対策:取り付ける電装品の取扱説明書を確認し、消費電流(アンペア数)を正確に把握した上で、適切な定格電流のヒューズを使用しましょう。

不確実な接続による接触不良

エレクトロタップ(配線コネクター)の締め付けが甘かったり、ギボシ端子の圧着が不十分だったりすると、接続部分で抵抗が発生し、機器が不安定になったり、最悪の場合、発熱して火災の原因となることも考えられます。

対策:ギボシ端子を使用する場合は、専用の圧着ペンチを使い、被覆(ビニール)と芯線(銅線)の両方をしっかりと圧着します。エレクトロタップを使う場合でも、接続が確実に行われたか、接続後に軽く引っ張って確認する習慣をつけましょう。

アース不良

アース(マイナス)の接続先が車のボディの塗装面や錆びている部分だった場合、電気がスムーズに流れず、電装品の性能が十分に発揮されなかったり、動作が不安定になったりします。

対策:アースは、ボルトやナットで固定された、車体の鉄板に直接触れる金属部分(純正のアースポイントや、シートベルトのボルトなど)を選びます。接続する際は、接触面の塗装を少し剥がして金属を露出させ、確実に導通を確保することが重要です。

配線のショートと逆接続

プラスとマイナスの配線が接触したり、プラスをアースに繋いでしまったりすると、ショートしてヒューズが飛び、最悪の場合は車両のコンピューターや電装品が故障します。

対策:検電テスターを使ってプラスとマイナスを確実に判別し、作業中は必ずバッテリーのマイナス端子を外します。接続後も、剥き出しの配線や端子はビニールテープでしっかりと絶縁処理を施してください。

これらの失敗例は、少しの注意と正しい手順を踏むことで全て回避できます。特に確実な接続と絶縁は、車の安全性を保つ上で最も意識すべきポイントです。

電装品追加でバッテリーに負担をかけないコツ

アルファードに多くの電装品を追加することは、快適性や利便性の向上に繋がりますが、その代償としてバッテリーへの負担は確実に増加します。特に常時電源を使用する機器を複数取り付けた場合、気づかないうちにバッテリーの電力が消耗し、いざエンジンをかけようとした時に「バッテリー上がり」に見舞われるリスクが高まります。

バッテリーへの負担を最小限に抑え、快適なカーライフを維持するためのプロのコツをいくつかご紹介します。

電力消費の最適化と管理

消費電力の小さな機器を選ぶ

ドライブレコーダーやLED照明を選ぶ際、可能な限り消費電力が低い(省電力設計の)製品を選ぶように心がけましょう。特にLEDは省エネ性に優れていますが、大量に設置すると無視できない消費電力となるため、使用するワット数(W)を事前に計算し、バッテリー容量とのバランスを考慮することが大切です。

常時電源は最小限に

常時電源で動作させる電装品は、ドライブレコーダーの駐車監視やセキュリティなど、真に常時稼働が必要なものに限定します。例えば、スマートフォン充電用のUSBポートなどは、ACC電源から取るようにするなど、用途によって電源を使い分けましょう。

低電圧保護機能付き製品の採用

ドライブレコーダーの駐車監視機能など、常時電源を使用する製品の中には、バッテリー電圧が一定レベル(例:12.0V)まで低下すると自動的に電源を遮断する「低電圧保護機能」を搭載したものがあります。この機能があれば、バッテリー上がりを効果的に防ぐことができます。

バッテリー自体のメンテナンス

定期的なバッテリー点検と交換

電装品が増えると、バッテリーの寿命は短くなる傾向があります。ディーラーや整備工場で定期的にバッテリーの健全性(SOH: State of Health)をチェックしてもらい、必要に応じて早めに交換することも、トラブルを未然に防ぐ重要な対策です。

走行頻度を考慮する

車のバッテリーは、走行中にオルタネーター(発電機)によって充電されます。短距離走行や運転頻度が少ない場合、充電が不十分になりがちです。週末ドライバーの方は、定期的に長距離ドライブをすることで、バッテリーを健康な状態に保つことができます。

これらのコツを実践することで、アルファードに電装品を追加しても、バッテリーへの負担を抑え、安心して快適なカーライフを送ることができるでしょう。

電源を取る位置を誤るとどうなる?リスクと対策

アルファードの電源取り出し作業において、どこから電源を取るかは非常に重要です。電源を取る位置、すなわち接続する配線を誤ると、単に電装品が動作しないというだけでなく、車両全体に悪影響を及ぼす重大なリスクを伴います。

電源位置の誤りによるリスク

車両制御への影響(CAN通信ライン)

最近のアルファードを含む現代の車は、多くの機能がCAN(Controller Area Network)という通信規格で制御されています。このCAN通信を行っている配線(信号線)から誤って電源を取ろうとすると、通信信号にノイズが乗り、最悪の場合、車両のコンピューターや重要部品が誤作動を起こす可能性があります。例えば、エアバッグの誤作動やエンジンの制御不良といった、安全に関わる重大なトラブルに繋がることも考えられます。

ヒューズボックスを介さない配線からの取り出し

ヒューズボックスを通っていないメインハーネス(太い配線)から直接電源を取ると、万が一ショートした場合に、過電流を遮断する機能(ヒューズ)がないため、配線が過熱し、車両火災を引き起こす非常に高いリスクがあります。プロの整備士は必ずヒューズを介して電源を取り出します。

参照元:自動車整備振興会発行・電装品の安全な取付に関するガイドライン

車両保証の無効化

純正の配線に対して、不適切な加工や接続を行った場合、車両メーカーの保証対象外となる可能性があります。特に、重大な配線ミスが原因で車両トラブルが発生した場合、修理費用が全額自己負担となることも考えられます。

リスクを回避するための対策

電源はヒューズボックスから取ることを徹底

最も安全で確実な方法は、必ずヒューズボックス内の「電源取り出しヒューズ」を使用することです。この方法であれば、車両側のヒューズが過電流から守ってくれるため、ショートや過負荷によるトラブルを防ぐことができます。

検電テスターで電圧とタイミングを測定

配線に接続する前に、必ず検電テスターを使用し、その配線が求める「常時電源」「ACC電源」として正しく機能しているか、そして電圧が安定しているかを確認します。特に細い配線や、用途が不明確な配線からの電源取り出しは避けるべきです。

純正配線図の確認

可能な限り、メーカーが提供する純正の配線図や整備書を参照し、電源を取り出す配線がどのシステムに繋がっているかを確認します。これにより、信号線や重要な制御線への誤接続を回避することができます。

正しい知識と手順を踏むことで、これらのリスクは回避可能です。安全なDIYを行うためにも、ヒューズボックスからの電源取り出しを徹底しましょう。

ヒューズボックスの役割と場所を把握しておこう

アルファードで安全に電源を取り出すために、ヒューズボックスは中心的な役割を果たす場所です。このヒューズボックスの役割と、アルファードにおける設置場所を正確に把握しておくことは、DIY作業の第一歩となります。

ヒューズボックスの役割

ヒューズボックスは、車内の電気系統におけるブレーカーのような役割を担っています。車内の各電装品(ヘッドライト、エアコン、オーディオ、パワーウィンドウなど)には、それぞれに割り当てられたヒューズがあります。このヒューズの主な役割は、「過電流からの保護」です。

万が一、配線がショートしたり、電装品が故障したりして、許容範囲を超えた大きな電流が流れた場合、ヒューズの中央にある金属の細い線が溶断(切れる)します。これにより、その先の電装品や配線への電流の供給が遮断され、配線の過熱や車両火災を防ぐことができます。

この安全機能を利用し、ヒューズが元々持っている配線の「プラス側」から電源を分岐させるのが、最も一般的な電源取り出し方法なのです。

アルファード(30系を例)のヒューズボックスの場所

アルファードには、主に二か所のヒューズボックスがあります。

| ヒューズボックスの場所 | 役割と主な用途 |

| 運転席足元(インパネ内) | 車内の電装品(オーディオ、シガーソケット、メーターなど)のヒューズが集中しています。一般的に、ACC電源やイルミ電源を取り出す際に使用されます。カバーを外してアクセスします。 |

| エンジンルーム内 | エンジンやヘッドライト、ABSなどの、比較的大電流を必要とする主要部品や、常時電源に近い電源のヒューズが集中しています。常時電源を取り出す際に使用されることがありますが、室内ボックスの方が作業がしやすい場合が多いです。 |

アルファードの電源取り出しのほとんどの作業は、運転席足元のヒューズボックスで行います。このボックスの中には、様々な定格電流(5A、7.5A、10A、15Aなど)のヒューズが多数収められており、どのヒューズから電源を取り出すかによって、ACC電源なのか、常時電源なのか、イルミ電源なのかが決まります。

ヒューズボックスのカバーには、どのヒューズがどの電装品に対応しているかが記載されていますが、より確実な情報を得るためには、車両の取扱説明書やディーラーに確認することが望ましいです。特に、空きヒューズ(元々ヒューズが入っていない場所)を使う場合は、配線図でそのラインの電源系統を必ず確認してください。

電装DIYに必要な配線図の見方とポイント

電装品のDIYを次のレベルに進め、より確実で安全な作業を行うためには、車両の「配線図」を理解することが非常に重要です。特にアルファードのような複雑な制御を持つ車種では、闇雲に配線を触るのではなく、配線図に基づいた作業が求められます。

配線図は、車両の各部品がどのように電気的に接続されているかを示した地図のようなものです。プロの整備士は、この配線図を読み解くことで、電気トラブルの原因を特定したり、最適な電源取り出し位置を判断したりします。

配線図の基本的な見方

配線図は通常、様々な記号、色、そして線で構成されています。

主要な記号の理解

バッテリー、ヒューズ、スイッチ、リレー、アースポイントなどは、それぞれ規格化された記号で表されます。例えば、ヒューズは四角形の中に定格電流の数値が書かれていたり、スイッチは開閉記号で示されたりします。これらの記号が何を意味するかを把握することが、配線図を読み解く第一歩です。

配線の色と記号

配線図上の線は、実際の車両の配線と同じ色で示されています。例えば、「W」は白(White)、「B」は黒(Black)、「R」は赤(Red)といった略号が使われます。多くの場合、電源のプラス側は赤色(R)や青色(L)、マイナス(アース)側は黒色(B)が使われる傾向にありますが、車種やメーカーによって異なるため、図中の凡例(レジェンド)を必ず確認してください。

電源の種類(BATT、ACC、IG)の確認

配線図では、電源の種類(常時電源、ACC電源、イグニッション電源)が明記されていることが多いです。電源を探す際は、これらの記号が付された線が、最終的にヒューズを介して電源の取り出し口(例えばシガーソケットなど)に繋がっていることを確認します。

配線図を読む上でのポイント

目的の電装品から辿る

配線図を読む際は、取り付けたい電装品が使用する電源(例えば、シガーソケットやオーディオユニット)から逆向きに辿っていくと、ヒューズボックスやバッテリーへ繋がるルートを効率的に把握できます。

配線番号とコネクタ番号の照合

配線図には、配線一つ一つに固有の番号や、コネクタ(カプラー)の形状やピン位置を示す番号が振られています。実際の車両側で作業する際には、この番号を頼りにどの配線のどの位置に接続すべきかを特定します。この照合が、誤配線を防ぐ最も確実な方法です。

配線図は、複雑に絡み合った配線の中から安全な一点を見つけ出すための羅針盤です。DIYで高度な作業を行う際は、整備解説書を入手するなどして配線図を確認し、理論に基づいた作業を心がけてください。

アルファード 電源取り方の実践手順|ヒューズ・ACC・常時電源を安全に取り出す方法

基礎知識を習得したところで、いよいよアルファードでの電源取り出し実践手順について解説します。このセクションでは、最も安全で確実な方法であるヒューズボックスからの電源取り出しに焦点を当て、ACC電源と常時電源をそれぞれどのように見つけ出し、配線接続を行うかについて、具体的なステップを追って説明します。

電装DIYの成功は、この実践手順の正確さにかかっています。焦らず、一つ一つの工程を確実にクリアしていくことが大切です。

【以下で分かること】

- エーモン製などの電源取り出しヒューズを使った安全な電源取り出し手順

- 検電テスターを用いたACC電源と常時電源の確実な判別方法

- アース(マイナス)の適切な接続ポイントの選び方と確実に接続するためのコツ

- 後付けした配線を美しく、そして安全に処理するためのプロの取り回し技術

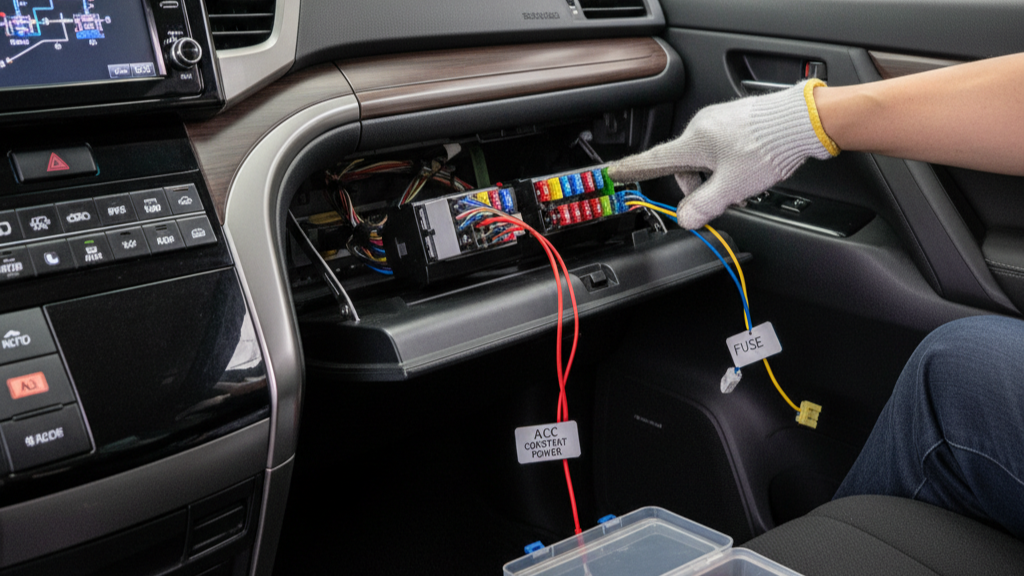

ヒューズ電源からの取り方|エーモン製電源取り出しヒューズの使い方

アルファードの電源取り出しにおいて、最も一般的に使われるのが、カー用品メーカーのエーモンなどから販売されている「電源取り出しヒューズ」を使った方法です。この方法は、車両の配線を傷つけずに、純正のヒューズボックスの安全機能をそのまま利用できるため、DIY初心者からプロまで広く推奨されています。

電源取り出しヒューズとは

電源取り出しヒューズは、通常のヒューズの機能に加え、追加したい電装品への配線を接続するためのコード(プラス線)があらかじめ取り付けられている製品です。車両のヒューズボックスにある既存のヒューズと交換するだけで、簡単にプラス電源を取り出すことができます。

実践手順

1. 作業前の準備と安全対策

何よりも先に、バッテリーのマイナス端子を外します。感電やショートによる車両損傷を防ぐための鉄則です。次に、運転席足元のヒューズボックスのカバーを外してアクセスします。

2. 目的の電源の特定

取り出したい電源の種類(ACCか常時か)に応じて、対応するヒューズを特定します。

例:ACC電源を取りたい場合は、シガーソケットやオーディオのヒューズを探します。ヒューズボックスの裏側の対応表や車両の取扱説明書を参照します。

3. 検電テスターで「電源側」を確認

電源取り出しヒューズは、ボックスの差込口にある二つの端子のうち、「電源側」(バッテリーから電気が流れてくる側)に接続する必要があります。

* 手順: バッテリーのマイナス端子を繋ぎ直した後(注意して!)、テスターのクリップをアース(マイナス)に繋ぎ、テスターの針(プローブ)をヒューズを抜いた後の二つの差込口にそれぞれ当てます。

* ACC電源の場合: キーをACCオンの位置にして、テスターが反応する側が「電源側」です。

* 常時電源の場合: キーの状態に関わらず、常にテスターが反応する側が「電源側」です。

テスターが反応しない側が「負荷側」(電装品へ向かう側)です。この作業後、再度バッテリーのマイナス端子を外します。

4. ヒューズの交換と接続

特定した「電源側」に電源取り出しヒューズのコード側が向くように差し込みます。これにより、追加の電装品はヒューズによって保護された状態になります。取り出した配線(コード)の先に、追加する電装品のプラス線を接続するための端子(ギボシ端子など)を取り付けます。

5. 絶縁と復元

接続が完了したら、全ての接続部分をビニールテープなどで確実に絶縁します。ヒューズボックスのカバーを元に戻す前に、配線が挟み込まれたり、無理な力がかかったりしていないかを確認し、バッテリー端子を戻して作業完了です。このヒューズ電源の取り方は、アルファードの配線に直接手を加えないため、車両側へのダメージが最も少なく、かつ安全性が高い方法と言えます。

ACC電源の探し方と配線接続のコツ

ACC(アクセサリー)電源は、イグニッションキーをACCの位置にした時(またはプッシュスタートスイッチを一度押した時)に電流が流れ、キーをオフにすると電流が遮断される電源です。カーナビゲーションやレーダー探知機、ETC車載器など、車の運転中だけ使いたい電装品には、このACC電源が不可欠です。

アルファードにおいて、最も簡単かつ安全にACC電源を見つけ、取り出すための具体的な方法とコツを解説します。

ACC電源の主な取り出しポイント

アルファードのACC電源は、主に以下の場所から取り出します。

| 取り出しポイント | メリット | デメリット |

| 運転席足元のヒューズボックス | 最も安全で確実。エーモン製ヒューズで簡単に取り出せる。 | 複数のACC電源ヒューズがあるため、どれを選ぶか迷う可能性がある。 |

| シガーソケット裏 | シガーソケットの配線に直接アクセスし、分岐させる方法。 | 内張りを外し、配線に直接加工する必要がある。 |

| オーディオ・ナビ裏 | ナビゲーションシステムに配線されているACC電源から分岐させる。 | ナビを外す手間が必要で、配線が密集しており作業スペースが狭い。 |

ヒューズボックスでのACC電源特定と接続のコツ

ヒューズボックスからACC電源を取り出す場合、以下のヒューズがACC系統に属している可能性が高いです。

| ヒューズの名称例 | 定格電流例 |

| CIG(シガーライター) | 15A / 20A |

| PWR OUTLET(電源ソケット) | 15A |

| ACC(アクセサリー) | 7.5A / 10A |

特定と接続のコツ

検電テスターを必ず使用する

キーをACCオンにした時のみテスターが反応し、オフで反応しなくなることを確認します。これで、そのヒューズが間違いなくACC電源であることを確認できます。

ヒューズの定格電流に注意

元のヒューズの定格電流が小さいほど(例:7.5A)、追加できる消費電力は小さくなります。複数の電装品を追加する場合は、定格電流に余裕があるヒューズ(例:15A)から取り出すか、複数の小さなACC電源から分散して取るように心がけます。

配線の取り回しを考慮

ACC電源は比較的運転席周りから取り出しやすいため、取り出した配線をそのままナビやドラレコまで引っ張る際のルートを事前に確認し、配線が邪魔にならないように内張りの裏側を通すなど、「隠す」ことを意識して取り回しを行うのがプロのコツです。

参照元:カーエレクトロニクスDIY技術研究会・安全な配線技術に関する資料

また、ヒューズボックスからのACC電源取り出しは、取り出せる電力に限りがあるため、消費電力の大きな機器(例:大容量インバーター)には向いていません。そのような場合は、バッテリー直結やリレーを介した配線が必要となります。

常時電源を取るときの注意点と接続位置の選び方

常時電源(BATT電源)は、キーがオフの状態(エンジン停止中)でも常に電気が流れている電源です。セキュリティシステムや、アルファードのドライブレコーダーの駐車監視機能など、車から離れている間も稼働させたい機器に不可欠な電源です。しかし、この電源はバッテリー上がりのリスクと直結するため、取り扱いには細心の注意が必要です。

常時電源の取り出し位置

常時電源は、主に以下の場所から取り出すことが可能です。

| 取り出しポイント | メリット | デメリット |

| 運転席足元のヒューズボックス | シガーソケットやハザードランプなどの常時電源系ヒューズから取り出せる。比較的簡単。 | 消費電力の大きな機器には不向き。適切なヒューズを見つける必要がある。 |

| オーディオ・ナビ裏 | ナビゲーションのメモリーバックアップ用配線(黄色線が多い)が常時電源である場合がある。 | ナビを外す必要がある。メモリー用なので、取り出せる電流が非常に小さい。 |

| OBD-IIコネクタ(非推奨) | 専用の分岐コネクタを使えば簡単だが、車両のECU通信線に干渉するリスクがあるため非推奨。 | 通信線にノイズが乗るリスク、そして取り出せる電流が小さい。 |

アルファードのDIYでは、運転席足元のヒューズボックス内の常時電源系ヒューズから、電源取り出しヒューズを使用して取り出すのが最も安全で主流な方法です。

常時電源を取るときの最大の注意点

バッテリー上がりへの対策を徹底する

常時電源を使用する機器は、エンジンを停止した後もバッテリーを消耗し続けます。特に、車を数日以上運転しない場合、バッテリーが上がる可能性が高まります。

* 対策1: 低電圧保護機能の利用

前述の通り、ドライブレコーダーなどの機器は、必ず低電圧保護機能を有効にしておき、バッテリー電圧が下がったら自動で電源が切れる設定にしておくことが必須です。

* 対策2: 使用する電装品の消費電流の確認

常時電源に接続する機器の消費電流(mA)を把握し、車のバッテリーの蓄電容量(Ah)から何時間稼働できるかを計算しておくと安心です。

取り出しヒューズの定格電流

常時電源として利用されるヒューズの例としては、ハザードランプ(HAZARD)やルームランプ(DOME)、セキュリティ(SECURITY)などがあります。これらのヒューズの定格電流は、比較的小さめ(例:7.5Aや10A)なものが多いですが、中には大きいものもあります。

DOMEヒューズ(ルームランプ系)の利用

このヒューズは常時電源であることが多いですが、取り出す電力は控えめ(数A程度)に抑え、ルームランプの動作に支障が出ないように配慮が必要です。

バッテリー直結(リレー利用)

消費電流が5Aを超えるような大きな電装品(例えば、サブウーファーや高性能インバーターなど)を常時電源で動作させたい場合は、ヒューズボックスからの分岐では電流不足やヒューズ溶断のリスクが高まります。

この場合は、リレーを使用して、バッテリーから直接、太い配線で電力を引き込み、そのリレーを常時電源またはACC電源で制御するプロの配線技術が必要です。この方法は、配線に専門的な知識が求められるため、不安な場合は専門業者への依頼も検討してください。

常時電源は、アルファードの機能を拡張するために非常に有用ですが、バッテリーを生命線とする車の電気系統にとってリスクも大きい電源です。必ず安全対策を講じた上で作業を進めてください。

アース(マイナス)を正しく取る方法と確認手順

電源取り出し作業では、プラス(常時電源、ACC電源など)だけでなく、マイナス側である「アース」の接続も非常に重要です。アース接続が不確実だと、電装品が正常に動作しないだけでなく、電気系統のノイズの原因になったり、最悪の場合は発熱や発火の原因となったりするリスクもあります。

アース接続の基本と原理

車の電気系統は、バッテリーのマイナス端子と車体の金属部分(フレームやボディパネル)が繋がっており、車体全体がマイナス極(アース)として機能する仕組みになっています。したがって、電装品を動作させるためには、プラス電源と、車体の金属部分へのマイナス接続の二点が必要です。

アースの正しい接続位置と選び方

アースは、以下の条件を満たす場所を選んで接続することが、確実な導通を得るための必須条件となります。

純正のアースポイント(最も推奨)

アルファードの車体には、工場出荷時から配線が集中して車体に繋がっている「純正アースポイント」が複数箇所あります。これは、ボルトやナットで車体金属に固定されている配線端子の集合体です。ここは、導通が確実で、電流容量も考慮されているため、最良の接続点です。

シートベルト固定ボルト

シートベルトの付け根を固定しているボルトは、強固に車体に固定されているため、アースポイントとして利用されることが多いです。

車体の露出した金属ボルト

車内の鉄板(シャーシ)に直接ねじ込まれているボルトやナットを探し、そこをアースポイントとして使用します。

アース接続で避けるべき場所

塗装面、錆びた部分

塗装や錆は電気を通しません。これらの上に端子を固定しても、確実なアースは取れません。接続する際は、ボルトの周りの塗装を少し削って金属を露出させるなどの工夫が必要です。

樹脂部品や薄い金属パネル

プラスチック部品や、薄い化粧パネルの裏側に固定されているネジなどは、車体と確実な導通がない場合があるため避けるべきです。

アースの確実な確認手順

接続したら、必ず検電テスター(またはデジタルマルチメーター)で以下の確認を行います。

導通チェック

テスターを導通モード(ブザーが鳴るモード)にし、一方のプローブをバッテリーのマイナス端子(または確実な純正アースポイント)に、もう一方のプローブを新しく接続したアース接続点に当てます。ブザーが鳴れば、確実な導通が確保されていることになります。

電圧チェック

テスターを電圧測定モードにし、プラス電源(ACCや常時)と新しく接続したアース接続点の間で電圧を測ります。バッテリー電圧(約12V)が正確に表示されれば、プラスもマイナスも正しく接続されていることになります。

アース線には、クワ型端子を使用してボルトにしっかりと固定し、緩みがないことを確認してください。確実なアース接続こそが、電装品の安定動作と安全の要です。

配線の取り回しをキレイに仕上げるプロのテクニック

電源取り出し作業が無事に完了しても、配線がむき出しになっていたり、雑に束ねられていたりすると、見た目が悪いだけでなく、運転中に配線が垂れてきて邪魔になったり、最悪の場合、配線が擦れて被覆が破れ、ショートの原因となったりします。プロのカスタムでは、配線を見せない「隠す技術」と、安全を確保する「固定する技術」が求められます。

アルファードの広い車内を活かした、配線取り回しのプロのテクニックを紹介します。

1. 内張りの裏側を徹底的に活用する

ピラー内装材の中を通す

ドライブレコーダーやレーダー探知機の配線は、フロントガラス上部から、Aピラー(フロントウィンドウの両脇の柱)の内装材の裏側を通して、運転席足元のヒューズボックスまで引き込むのが基本です。内装材を外す際は、内張り剥がしを使い、純正配線に沿わせるようにタイラップで固定していきます。

スカッフプレート下やキックパネル裏を通す

ドアの下にあるスカッフプレートや、足元のキックパネルは、内部に配線を通すための空間が広く設けられています。ナビ裏や後席に配線を引きたい場合は、この空間を利用して、純正の配線ハーネスと並行して配線を通しましょう。

2. 配線材と固定具の選び方

純正配線との差別化

後付けした配線は、純正の配線と区別できるように、少し目立つ色のビニールテープで一部を巻いておくと、後々のメンテナンスの際に判別しやすくなります。

タイラップ(結束バンド)の適切な使用

配線は必ず束ねて、たるみがないように固定します。固定にはタイラップを使用しますが、強く締め付けすぎると配線を傷めるため、指一本が入る程度の「緩すぎず、きつすぎない」程度の力で固定するのがコツです。

異音防止のための工夫

内張りの裏側で配線が内装と接触し、走行中にカタカタと異音を立てることがあります。これを防ぐため、配線の一部にスポンジテープ(緩衝材)を巻いたり、布テープ(ハーネステープ)で包んだりすることで、内装材との摩擦音を吸収することができます。

3. ドアへの配線引き込み

ドア内部を通す

後席モニターやドアに設置するスピーカーのためにドア内部に配線を通す際は、蛇腹状のゴム管(グロメット)の中を通します。このゴム管は、配線を断線や水の浸入から守るためのものです。配線を通す際は、針金やワイヤー通しを使って、純正配線を傷つけないように慎重に行います。

配線取り回しは、安全と見た目の両方に直結する重要な工程です。見えない部分こそ、丁寧に、確実な固定と絶縁処理を施すように心がけてください。

電源取り後の通電確認とトラブル時のチェック方法

電源取り出し作業が完了したら、内張りを元に戻す前に、必ず後付けした電装品が正常に動作するかどうかを確認する「通電確認」の工程が必要です。この最終チェックを怠ると、全てを元に戻した後でトラブルが発覚し、二度手間になる可能性があります。

通電確認の具体的な手順

1. ACC電源の確認

キーをACCの位置に入れ、ACC電源に繋いだ電装品(例:ナビ、ETC)が正しく起動するかを確認します。

2. 常時電源の確認

キーをオフにし、エンジンも切った状態で、常時電源に繋いだ電装品(例:ドラレコの駐車監視モード、セキュリティ)が動作し続けるかを確認します。

3. イルミ電源の確認

スモールライトまたはヘッドライトを点灯させ、イルミ電源に繋いだ照明(例:LED、フットランプ)が正しく点灯するかを確認します。ライトを消すと同時に電源が切れることも確認してください。

4. アースの確認(ノイズや不安定性)

電装品を動作させながら、ノイズ(異音や画面のちらつき)が発生していないかを確認します。ノイズが発生している場合は、アースの接続不良や、配線の接触不良の可能性が高いです。

トラブル時のチェック方法

通電確認で電装品が正常に動作しない場合、以下のチェックリストに従って問題の切り分けを行います。

| 発生したトラブル | 最も可能性の高い原因とチェックポイント |

| 機器が全く起動しない | ヒューズの溶断: 電源取り出しヒューズ、または機器側のヒューズが切れていないか確認。定格電流オーバーの可能性。アース不良: アース接続点が塗装の上や錆びている場所ではないか、接続が緩んでいないか確認。 |

| キーオフで電源が切れない(ACCの場合) | 電源の誤接続: ACC電源ではなく、常時電源から取り出してしまっている可能性が高い。検電テスターで改めて元のヒューズのタイミングをチェック。 |

| エンジン始動時に電源が不安定 | 電源の容量不足: 機器の消費電流が、取り出し元のヒューズの許容範囲を超えている可能性。より定格電流の大きなヒューズから電源を取り直すか、リレーの利用を検討。接続不良: ギボシ端子の圧着が甘く、振動で接触不良を起こしている可能性。 |

| ノイズが乗る、動作が不安定 | アース不良: 再度、確実なアース接続(金属の露出、固定の強さ)を確認。配線の干渉: プラス線とマイナス線、または純正の信号線と後付け配線が近接しすぎている可能性。配線の取り回しを見直す。 |

特にヒューズが切れていた場合、新しいヒューズに交換するだけでなく、なぜヒューズが切れたのか(ショート、過電流、機器の故障など)という原因を特定して解消することが非常に重要です。原因不明のまま新しいヒューズに交換しても、すぐにまた切れてしまう可能性が高いからです。

追加電装(ドラレコ・LED・ナビ)別おすすめ電源ポイント【まとめ】

アルファードに追加する代表的な電装品について、それぞれの機器の特性を考慮した上で、最も安全かつ機能的に電源を取り出すためのおすすめのポイントを、種類別にまとめて解説します。適切な電源選びは、電装品の性能を最大限に引き出し、車両のバッテリーを守るための最後の、そして最も重要なポイントです。

| 電装品 | 必要な電源の種類 | おすすめの接続ポイント | プロのワンポイントアドバイス |

| ドライブレコーダー | 常時電源(駐車監視用)、ACC電源(走行録画用) | 運転席足元ヒューズボックスのDOME(ルームランプ)ヒューズ(常時)と、CIG(シガー)ヒューズ(ACC)から取り出すのが一般的。 | 駐車監視を行う場合は、低電圧保護機能付きの直結コードを使用し、バッテリー上がり対策を徹底すること。 |

| 各種LED照明 | イルミ電源、またはACC電源 | イルミ電源: 運転席足元ヒューズボックスのTAIL(テールランプ)ヒューズや、メーター照明ヒューズ(名称は車種で異なる)から。 | ACC電源に繋ぎ、スイッチを設けて任意でオンオフできるようにすると、昼間も使えて便利です。 |

| カーナビゲーション | 常時電源(メモリ保持)、ACC電源、イルミ電源 | ナビ裏のカプラーに配線されている純正線を分岐させるか、ナビ裏の配線と同じ系統のヒューズから取り出す。 | イルミ電源はナビの夜間減光(ディマー)機能に必須です。ナビ裏の配線色を配線図で確認し、正確に接続しましょう。 |

| ETC車載器 | ACC電源、常時電源(メモリ保持) | ACC電源はCIGヒューズから、常時電源はオーディオメモリ用ヒューズなどから取ります。消費電力が非常に小さいので取り出しやすい。 | ACCと常時電源の両方が必要ですが、消費電流がごくわずかなので、ヒューズボックスから簡単に取れます。 |

| レーダー探知機 | ACC電源 | シガーソケットの配線またはCIGヒューズから。 | 配線を長く引き回す必要がないため、シガーソケット裏から分岐するのが手軽で、作業も比較的簡単です。 |

これらのポイントを意識して電源取り出しを行えば、アルファードの電装品追加作業は安全かつスムーズに進めることができるでしょう。最後に、電装DIYで押さえておくべきポイントをまとめとして提示します。

【まとめ】

電源取り出しは、車の電気系統の仕組みを理解し、正しい手順を踏めば安全に行えるDIYカスタムです。

- 安全第一

作業前には必ずバッテリーのマイナス端子を外しましょう。この基本を怠るとショートや感電のリスクがあります。 - 確実な電源判別

検電テスターを使い、キー操作に合わせて電圧が変化するか確認し、ACC電源、常時電源、イルミ電源を正確に判別します。 - ヒューズボックス活用

最も安全な電源取り出しは、エーモン製などの電源取り出しヒューズを使い、ヒューズボックスから行う方法です。純正配線を傷つける必要がありません。 - 電流容量の厳守

取り出し元のヒューズの定格電流を考慮し、追加する電装品の合計電流がその許容範囲を大きく超えないように注意しましょう。 - アースの徹底

アース(マイナス)は、車体のボルトなど、塗装が剥がれた金属部分に確実に取り付け、確実な導通を確保します。 - バッテリー保護対策

常時電源を使用する機器は、低電圧時に自動で電源が切れる機能がある製品を選ぶか、頻繁に車両を走行させて充電するように心がけましょう。 - 配線の絶縁と固定

接続部分は確実に絶縁し、内張りの裏側ではタイラップやスポンジテープで固定し、異音や被覆破れを防ぎます。 - 純正配線への配慮

CAN通信線などの重要な信号線からは絶対に電源を取らないように、配線図などで確認を怠らないことです。 - 最終通電チェック

全てを元に戻す前に、全ての電装品がキーのオンオフ、ライトの点灯と正しく連動して動作するかを必ず確認しましょう。 - 専門サイトの参照

複雑な作業や判断に迷う場合は、専門的な整備解説書や、自動車メーカーの整備情報サイトなどの信頼できる情報を参照することが重要です。

コメント