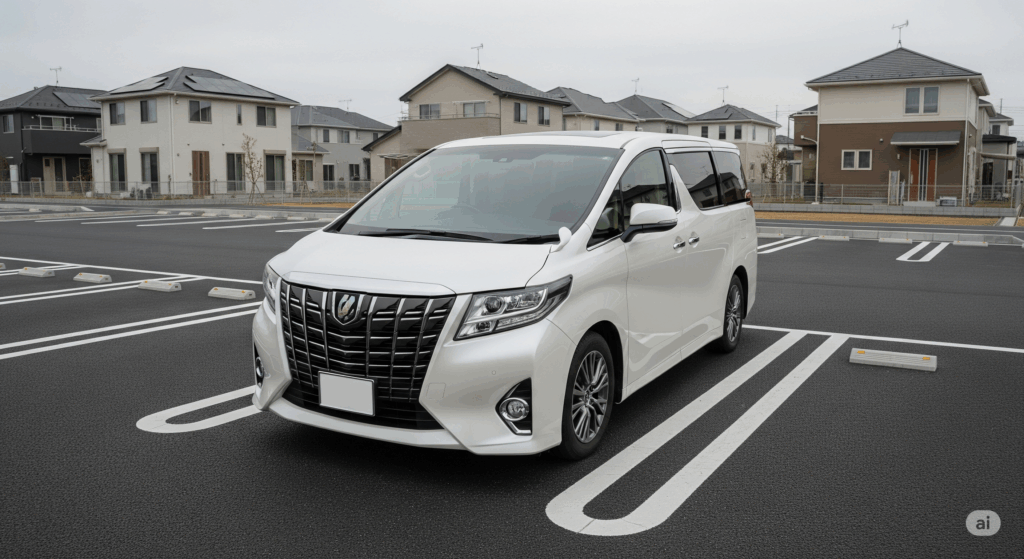

「大きな車は運転が難しい」そう思って、アルファードの購入をためらっていませんか?たしかに、その堂々たるボディサイズは、運転に慣れていない方やセダンからの乗り換えを検討している方にとって、少しばかりハードルが高く感じられるかもしれません。

しかし、適切な知識と少しのコツさえつかめば、アルファードは快適で安心感のある、素晴らしい相棒へと変わります。この記事では、アルファードの運転でつまずきやすいポイントを徹底的に解説し、具体的な解決策を分かりやすくお伝えします。

【この記事で分かること】

- アルファードの運転で感じる不安の正体と、その原因

- 駐車や右左折、狭い道での運転における具体的な対策

- 運転サポート機能の賢い活用方法

- アルファードの運転に慣れるための実践的なステップ

アルファードの運転でつまずくポイントは?最初に感じる「怖さ」の正体

アルファードの運転席に初めて座ったとき、多くの人が感じるのがその「大きさ」と「視界の広さ」からくる独特の感覚です。これまでコンパクトカーやセダンに乗っていた方にとっては、車両感覚をつかむまでに少し時間がかかるかもしれません。

特に、狭い場所での取り回しや駐車、見通しの悪い交差点での右左折など、日常の運転で直面するシチュエーションで「怖い」と感じてしまうのは、ごく自然なことです。しかし、この「怖さ」の正体を理解し、適切な対処法を知ることで、運転は格段に楽になります。

アルファードの車幅はどれくらい?感覚がつかめない初心者の壁

アルファードの堂々とした存在感は、その全幅にあります。現行モデル(40系)のアルファードの全幅は1,850mm、先代(30系)でも1,850mmと、国産ミニバンの中ではトップクラスのサイズを誇ります。この数字だけを聞くと「やはり大きいな」と感じるかもしれませんが、一般的な国産セダンが1,700mm台後半であることを考えると、その差は意外と小さいと感じるかもしれません。

しかし、感覚として大きく感じるのは、全高が1,935mm(40系、30系も同程度)と非常に高いため、車全体にボリューム感があるからでしょう。この車幅と全高が組み合わさることで、特に運転席からの見え方に影響を与え、車両感覚をつかみにくく感じさせてしまうのです。

例えば、普段使いの道幅が狭い道路や、対向車とのすれ違い時、あるいは機械式駐車場に入れる際など、「あとどれくらい余裕があるんだろう?」と不安になることは少なくありません。この不安を解消するためには、まずは自分の車の幅を正確に理解し、それを基準として周囲との距離感を測る意識を持つことが重要です。

また、車両の最も膨らんでいる部分がどこかを把握することも役立ちます。アルファードの場合、全幅はドアミラーを除いた幅なので、実際にはドアミラーを含めるとさらに幅が広くなります。この点を意識しておくだけでも、狭い道でのすれ違いや駐車場での接触リスクを減らすことができます。

以下にアルファードの主要なボディサイズをまとめましたので、参考にしてください。

| 項目 | 現行モデル(40系) | 先代モデル(30系) | 備考 |

| 全長 | 4,995mm | 4,945mm~4,950mm | 堂々としたサイズ感 |

| 全幅 | 1,850mm | 1,850mm | ドアミラー含むとさらに広がる |

| 全高 | 1,935mm | 1,935mm(一部グレードで異なる) | 高い目線で運転しやすい反面、高さ制限に注意 |

| ホイールベース | 3,000mm | 3,000mm | 直進安定性に寄与する |

駐車が難しいと感じる原因とは?バックモニターの活用法も解説

アルファードの駐車が難しいと感じる最大の原因は、そのボディサイズに加えて、車両後方の見切りが悪くなりがちな点にあります。特にバック駐車の際、後部ガラスが大きく見えるものの、バンパーの先端や車両の左右の端がどこにあるのかを把握しづらいと感じるドライバーは少なくありません。

また、ミニバン特有の全長(40系で4,995mm、30系で4,945mm~4,950mm)の長さも、駐車スペースの縦方向の余裕をシビアにさせる要因となります。

しかし、現代のアルファードには、これらの不安を解消するための強力な味方があります。それが「バックモニター」と「パノラミックビューモニター」です。

バックモニターの活用法

目線の固定

バックモニターに映し出されるガイド線は、車の進路を示してくれます。駐車する際は、目線をモニターに固定し、ガイド線が駐車スペースの中心を通るようにハンドルを操作しましょう。

サイドミラーとの併用

モニターだけでは車両の左右の状況を完全に把握することはできません。バックモニターで後方を確認しつつ、サイドミラーで車両の左右と白線との間隔を確認することで、より正確な位置決めが可能です。特に、隣の車との距離や、縁石、駐車場の柱などとの接触を避けるためには、サイドミラーの活用が不可欠です。

ガイド線の意味を理解する

バックモニターに表示されるガイド線は、多くの場合、車の後端から1m、2m、そしてバンパーの先端を示す線など、距離に応じたマークが表示されます。これらの線の意味を事前に理解しておくことで、どこまで下がれるのか、どれくらいのスペースが必要なのかを正確に判断できます。

パノラミックビューモニターの活用法

上空からの視点 パノラミックビューモニターは、車両を上空から見下ろしたような映像を提供してくれるため、車両の周囲360度の状況をリアルタイムで確認できます。これにより、死角を大幅に減らし、前後左右の障害物との距離を直感的に把握できます。

狭い場所での安心感 狭い駐車場や、入り組んだ場所での駐車、あるいは切り返しが多い状況で特に威力を発揮します。隣の車両や壁、柱などとの接触リスクを最小限に抑え、自信を持って駐車操作を行えるようになります。

駐車枠への正確な誘導 パノラミックビューモニターとバックモニターを組み合わせることで、駐車枠に対して車両をより正確に、かつスムーズに誘導することが可能になります。

これらのモニター機能を最大限に活用することで、アルファードの駐車は劇的に簡単になります。最初は戸惑うかもしれませんが、繰り返し練習することで、駐車に対する不安は解消されるはずです。

右左折が怖い?内輪差と外輪差を意識した曲がり方のコツ

アルファードのような大型ミニバンで右左折する際に「怖い」と感じる理由の多くは、内輪差と外輪差を意識できていないことに起因します。特に、交差点やT字路など、狭い場所での右左折では、車両のボディが壁や電柱、対向車などに接触してしまうのではないかという不安がつきまといます。

内輪差とは

車がカーブを曲がる際、前輪が描く軌跡よりも後輪が描く軌跡の内側を通る現象を「内輪差」と言います。アルファードのようにホイールベース(前輪と後輪の間の距離)が長い車ほど、この内輪差は大きくなります。

外輪差とは

一方で、前輪が曲がろうとする方向へ向かう軌跡よりも、車両の外側(ボディ)が張り出す現象を「外輪差」と言います。特に右左折時に、車両の前方部分や側面が、曲がる方向の外側に大きく張り出すことで、電柱や壁などに接触するリスクが高まります。

アルファードの右左折のコツ

十分な間隔をとる 曲がる前に、隣の車線や歩道の状況をよく確認し、他の車両や障害物との間に十分な間隔を確保しましょう。特に左折時は、左折側の歩道の縁石や電柱に注意が必要です。右折時は、対向車や右折先の車線との間隔に余裕を持つことが大切です。

早めのハンドル操作

ミニバンはハンドルを切ってから車両が向きを変え始めるまでに、若干のタイムラグを感じることがあります。そのため、曲がりたいポイントよりも少し早めにハンドルを切り始める意識を持つと良いでしょう。

内輪差を意識した大回り

左折時には、内輪差を考慮し、気持ち大きめに曲がるイメージを持つと良いでしょう。具体的には、交差点に進入する際、少しだけ右に寄ってからハンドルを切り始めることで、後輪が縁石などに乗り上げるのを防ぐことができます。

ただし、対向車や右折車の邪魔にならないよう、周囲の状況をよく確認しながら行うことが重要です。

外輪差を意識したカーブ

右折時には、車両の右前方部分が大きく外側に張り出す可能性があります。特に、狭いT字路などでは、右前方が対向車線にはみ出したり、壁に接触したりするリスクがあります。そのため、右折時はできるだけ膨らまずに、スムーズなハンドル操作を心がけるとともに、右サイドミラーで車両の右前方を確認しながら曲がる意識を持つと良いでしょう。

視線移動の徹底 曲がる方向だけでなく、サイドミラーやルームミラー、そして車両の前後左右に視線を移動させ、常に周囲の状況を把握することが、安全な右左折には不可欠です。

見切りが悪いと感じる理由と改善アイテムとは?

アルファードの運転で「見切りが悪い」と感じる理由はいくつかあります。まず、その全高の高さとボンネットの形状です。運転席からの視点が高いため、ボンネットの先端が目視しづらく、車両の前端がどこまであるのか把握しにくいと感じることがあります。特に、狭い場所でのUターンや、駐車場での前向き駐車など、フロントバンパーと障害物との距離感を測る際に不安を感じやすいでしょう。

次に、Aピラー(フロントガラスとフロントドアの間にある柱)の太さです。ミニバン特有の頑丈なボディ構造のため、Aピラーが太く設計されており、右左折時やカーブを曲がる際に、歩行者や自転車、他の車両が死角に入り込んでしまうことがあります。

これらの「見切り」の悪さを改善し、より安心して運転するためのアイテムがいくつかあります。

コーナーポール(フェンダーポール)

車両の左右、特にフロントバンパーの先端に取り付けることで、車幅感覚をつかみやすくする補助アイテムです。ポールが視覚的な目安となるため、狭い場所での取り回しや駐車時に、車両の先端位置を把握しやすくなります。電動で伸縮するタイプや、LEDで光るタイプなど、様々な製品があります。

広角ドアミラー

通常のドアミラーよりも広範囲を映し出すことができる広角ミラーに交換することで、車両の左右後方の死角を減らすことができます。特に、斜め後方の車両やバイク、自転車などの巻き込み防止に効果的です。視認性が向上することで、車線変更や右左折時の安心感が増します。

フロントビューカメラ

車両のフロントバンパー下部に取り付けることで、運転席からは見えにくいボンネット前方や、死角になりやすい前方の障害物を確認できるカメラです。特に、見通しの悪い交差点での右折時や、駐車場での前向き駐車時、あるいは路肩に寄せる際などに、障害物との距離感を把握するのに役立ちます。

モニターでリアルタイムの映像を確認できるため、目視だけでは難しい状況でも安全性を高めることができます。

デジタルインナーミラー

通常のルームミラーの代わりに、車両後方に設置されたカメラの映像をモニターとして表示するシステムです。後席に荷物を満載している場合や、同乗者がいて後方視界が遮られる状況でも、クリアな後方視界を確保できます。特に、後続車の位置関係を把握しやすくなるため、高速道路での車線変更時などに効果を発揮します。

これらのアイテムは、アルファードの運転における見切りに関する不安を軽減し、より安全で快適なドライブをサポートしてくれます。自分の運転スタイルや、よく利用する道路状況に合わせて、必要なアイテムを検討してみることをお勧めします。

運転席からの視界は本当に悪いのか?乗って分かる意外な盲点

アルファードの運転席に座る前は、「大きな車だから視界が悪そう」というイメージを持つ方も少なくないでしょう。しかし、実際に運転席に座ってみると、その印象は良い意味で大きく変わるかもしれません。実は、アルファードの運転席からの視界は、予想以上に良好であると感じるドライバーが多いのです。

その最大の理由は、運転席の座面位置が高いことにあります。一般的なセダンやコンパクトカーに比べて、目線が高くなるため、遠くまで見通すことができ、周囲の交通状況を把握しやすいというメリットがあります。これは、トラックやバスの運転席からの視界が良いのと同じ原理です。前方だけでなく、左右の窓も広く、交差点での左右確認もしやすい設計になっています。

しかし、一方で「意外な盲点」も存在します。それは、先述したAピラーの死角と、車両直前のボンネットの見切りです。

Aピラーは、車両の安全性に関わる重要な構造であるため、どうしてもある程度の太さが必要になります。特に右左折時や、カーブを曲がる際に、その陰に歩行者や自転車が隠れてしまうことがあります。これは、目線の高さに関わらず発生する可能性があり、注意が必要です。交差点での信号待ちなど、停止中に車両の揺れなどでAピラーの死角に何かが入っていないか、左右に首を振って確認する習慣をつけることが重要です。

運転席が高い位置にあるため、車両の直前、特にボンネットの先端が目視しづらい場合があります。駐車場の前向き駐車や、狭い場所での切り返し、あるいは子供が車の直前にいる場合など、目視だけでは安全確認が難しいシチュエーションがあります。この点は、フロントビューカメラなどの補助アイテムを活用することで補うことができます。

また、後方視界については、バックモニターやデジタルインナーミラーの活用でカバーできますが、車幅いっぱいに広がるリアシートのヘッドレストや、荷物の積載状況によっては、ルームミラー越しの視界が制限されることもあります。

結論として、アルファードの運転席からの視界は、一般的なイメージとは異なり、高い目線による広範囲な視認性というメリットがある一方で、特定の死角や見切りの難しさという盲点も存在します。これらの特性を理解し、必要に応じて補助アイテムを導入したり、運転方法を工夫したりすることで、より安全で快適なドライブを実現できます。

細い道ではどうすればいい?住宅街や狭路のすれ違い対策

アルファードで住宅街の細い道や、一方通行ではない狭い路地を走行する際、対向車とのすれ違いは特に緊張するシチュエーションでしょう。その大きなボディサイズゆえに、「ぶつかるんじゃないか」「通り抜けられないんじゃないか」という不安を感じるのは当然です。

しかし、いくつかのポイントを押さえることで、細い道でのすれ違いも、より安全かつスムーズに行うことができます。

道の状況をよく確認する

細い道に入る前に、道路の幅員、路肩の状況、障害物の有無などをよく確認しましょう。可能であれば、事前に地図アプリのストリートビューなどで道の様子を確認しておくのも有効です。

速度を落とす

細い道では、速度を落とすことが最も重要です。徐行することで、危険を早期に察知し、余裕を持って対応することができます。急な飛び出しや、対向車の出現にも対応しやすくなります。

目線を遠くに置く

狭い道では、つい目の前の路面や対向車に目がいきがちですが、できるだけ遠くまで見通すようにしましょう。遠くを見ることで、対向車の存在や、先の路面状況をいち早く察知し、すれ違いの準備をすることができます。

路肩に寄せるタイミングを見極める

対向車とすれ違う際、どちらかが路肩に寄せる必要があります。対向車が大型車であったり、道路の片側に電柱やブロック塀がある場合は、どちらが先に寄せるか、あるいは一時停止するかを判断するタイミングが重要です。

基本的には、左側(助手席側)の路肩ギリギリに寄せる意識を持つと良いでしょう。アルファードは車幅があるため、ミラーと路肩の距離感覚を意識することが大切です。

サイドミラーを活用する

すれ違いの際は、サイドミラーを最大限に活用しましょう。対向車との距離、路肩との距離を常に確認しながら、ゆっくりと進行します。特に、助手席側のミラーで路肩との距離を確認し、必要であればミラーを格納することも検討しましょう。

相手への意思表示

対向車がいる場合、アイコンタクトや軽くヘッドライトを点滅させるなどで、すれ違う意思や、こちらが停止する意思を示すことも有効です。お互いが状況を理解することで、スムーズなすれ違いにつながります。

無理はしない

どうしてもすれ違いが難しいと感じる場合は、無理に進行せず、安全な場所に停車して対向車に道を譲る、あるいはバックして広い場所まで戻るなどの判断も必要です。焦って接触事故を起こすよりも、少し時間をかける方が賢明です。

アルファードのような大きな車で細い道を走行する際には、常に「もしもの場合」を想定し、慎重な運転を心がけることが大切です。経験を積むことで、徐々にすれ違いのコツを掴み、自信を持って運転できるようになるでしょう。

同乗者の声に惑わされない!初心者ドライバーが守るべき判断軸

アルファードを購入し、家族や友人を乗せて運転する機会が増えると、同乗者からの「もっと早く行けるよ」「なんでそこで止まるの?」「もっと詰めて!」といった声に遭遇することがあるかもしれません。特に運転に慣れていない初心者ドライバーにとっては、これらの声がプレッシャーとなり、自分の判断を鈍らせてしまう原因になることがあります。

しかし、安全運転の責任は最終的にドライバーであるあなたにあります。同乗者の声に惑わされず、自分自身の判断軸を守ることが何よりも重要です。

同乗者の声に惑わされないための判断軸

「安全第一」を徹底する これが最も重要な判断軸です。速度を出すことや、スムーズな運転をすることよりも、事故を起こさないこと、同乗者や周囲の安全を確保することを最優先に考えましょう。少し遅くても、少々もたついても、安全な運転を心がけることが大切です。

自分のペースを守る

まだ運転に自信がないうちは、自分のペースで運転することが何よりも大切です。周りの車の流れに無理に合わせようとしたり、同乗者の催促に急かされたりして、焦って運転しないようにしましょう。

無理な運転は絶対にしない

交通ルールを守ることはもちろんですが、たとえ同乗者に促されたとしても、無理な追い越し、無理な車線変更、無理な右左折など、危険な運転は絶対に避けましょう。危険だと感じたら、「無理です」「できません」とハッキリと伝える勇気も必要です。

分からないことは確認する

道に迷ったり、標識の意味が分からなかったりした場合は、焦らずに安全な場所に停車して確認しましょう。同乗者に「分からないの?」と言われても、知ったかぶりをするのは危険です。

運転中は集中する

同乗者との会話も楽しいものですが、運転中は常に周囲の状況に意識を集中させましょう。特に複雑な交差点や、交通量の多い場所では、会話を控えめにすることも大切です。

「ありがとう」と「ごめんね」を使い分ける

同乗者からのアドバイスが的確であれば「ありがとう」と感謝を伝え、もし自分の判断で間違いがあった場合は「ごめんね」と素直に謝る姿勢も大切です。しかし、不必要な口出しや、安全を脅かすような要求に対しては、毅然とした態度で臨むべきです。

同乗者の中には、運転経験が豊富で良かれと思ってアドバイスしてくれる人もいれば、単に自分の都合で急かそうとする人もいます。大切なのは、彼らの言葉に一喜一憂せず、常に冷静な判断を下すことです。

ドライバーとしての責任を自覚し、自分と同乗者、そして周囲の安全を守ることを最優先に行動しましょう。経験を積むにつれて、同乗者の声に惑わされず、自信を持って運転できるようになります。

アルファードの運転は慣れれば楽!不安を解消する7つのステップ

アルファードの運転に最初は戸惑うかもしれませんが、決して難しい車ではありません。むしろ、慣れてしまえばその広々とした室内空間と快適な乗り心地、そして高速走行時の安定感は、他の車では味わえない魅力となるでしょう。運転の不安を解消し、アルファードの真価を体感するために、以下の7つのステップを試してみてください。

【以下で分かること】

- アルファードの運転に慣れるための具体的な練習方法

- 各種運転サポート機能の正しい使い方

- 経験者が語るアルファードの運転が楽になる理由

- 家族で共有すべき運転のコツ

最初は広めの駐車場で練習!自宅周辺から慣らしていくコツ

アルファードの運転に自信がないと感じるなら、まずは広々とした安全な場所で車両感覚を掴む練習から始めるのが一番の近道です。特に、土日や祝日の午前中など、比較的空いているショッピングモールやスーパーの屋上駐車場、あるいは河川敷の駐車場など、広くて平坦な場所を選ぶと良いでしょう。

駐車場の停車 練習のステップ

車幅感覚をつかむ練習

直進・停止 まずはまっすぐ進む練習です。駐車場の中央で、自分の車の左右がどのくらいの幅を占めているかを意識しながら、ゆっくりと直進し、目標を決めて正確に停止します。パイロンや目印を置く 空いている駐車スペースに、ペットボトルやコーンなどの目印を置き、その間を通過する練習をしてみましょう。

最初は目印の間隔を広めにとり、徐々に狭くしていくことで、より精度の高い車幅感覚を養うことができます。特に、右側の車幅は左ハンドル車に慣れている方にとっては意識しづらいので、念入りに練習すると良いでしょう。

駐車の練習(バック駐車・縦列駐車)

バックモニターとサイドミラーの併用 駐車スペースを模擬的に作り、バックモニターとサイドミラーを駆使してバック駐車の練習を繰り返します。最初は、白線に対してまっすぐ入ることを意識し、慣れてきたら、左右のスペースのバランスや、隣の車との距離を意識して練習しましょう。

縦列駐車のイメージトレーニング 縦列駐車は難易度が高いですが、広い場所で時間をかけて練習することで、感覚を掴むことができます。駐車車両を想定して、白線や目印を使い、切り返しを含めた一連の動作を練習しましょう。

右左折の練習(内輪差・外輪差の意識)

大きく曲がる練習 駐車場内で、実際の交差点よりも広めのスペースを使って、内輪差と外輪差を意識した右左折の練習をします。左折時は気持ち大きめに膨らむように、右折時は車両の右前方が出すぎないように、ハンドル操作と目線移動を同時に行いながら練習しましょう。

曲がり角のパイロン通過 パイロンなどを曲がり角の障害物に見立てて設置し、接触しないように曲がる練習も有効です。

自宅周辺から慣らしていくコツ

通勤・通学路の予習 毎日通る道は、事前に歩いてみるなどして、道幅や交通量、駐車スペースの有無などを確認しておきましょう。特に、狭い交差点や、一方通行ではない細い道などは、事前に頭の中でシミュレーションしておくことで、いざという時に慌てずに済みます。

時間帯の工夫 交通量の少ない早朝や夜間など、比較的空いている時間帯を選んで、自宅周辺の道を走行してみましょう。交通量が少ない時間帯であれば、自分のペースでゆっくりと運転し、道の状況や車両感覚をじっくりと確認することができます。

近所のスーパーやコンビニへ 毎日利用する近所のスーパーやコンビニの駐車場で、実際に駐車の練習をしてみるのも良いでしょう。日常的に使う場所で慣れておくことで、より実践的な運転スキルが身につきます。

最初は誰もが不安を感じるものです。焦らず、自分のペースで少しずつ練習を重ねることで、アルファードの運転は必ず楽になります。

サイドミラーとモニターの正しい使い分け方

アルファードを運転する上で、安全性を高めるために不可欠なのが、サイドミラーと各種モニターの適切な使い分けです。これらを効果的に活用することで、死角を減らし、周囲の状況をより正確に把握できるようになります。

サイドミラーの役割と正しい使い方

サイドミラーは、車両の左右後方の状況を直接的に確認するための最も基本的なツールです。

車線変更時 車線変更をする際は、まずルームミラーで後方全体を確認し、次に変更する側のサイドミラーで斜め後方の車両やバイク、自転車がいないかを念入りに確認します。特に、アルファードは全長が長いため、斜め後方の死角に車両が隠れやすい傾向があります。

目視による確認(ドアミラーを目で追うだけでなく、実際に首を動かして確認する「目視確認」または「振り返り確認」)も併用することで、より安全性を高めることができます。

右左折時 右左折の際は、曲がる側のサイドミラーで路肩や縁石、あるいは電柱などの障害物との距離を確認します。特に左折時は、左側の内輪差による巻き込みを防ぐため、左サイドミラーを頻繁に確認するようにしましょう。

駐車時 バック駐車や縦列駐車の際も、サイドミラーは非常に重要です。バックモニターが映し出さない、車両の左右のスペースや、隣の車両との間隔を正確に把握するために活用します。必要に応じて、ミラーの角度を下向きに調整し、後輪と白線や縁石の位置関係を確認するのも有効です。

モニター(バックモニター、パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラーなど)の役割と正しい使い方

モニターは、目視だけでは確認しにくい死角や、車両周囲の全体像を把握するための補助ツールです。

バックモニター

バック駐車時に、車両後方の障害物との距離を把握するのに最適です。ガイド線を利用して、駐車スペースの中心に車両を誘導します。しかし、モニターだけを過信せず、必ずサイドミラーや目視での確認を併用しましょう。モニターに映らない低い障害物や、左右からの急な人・自転車の飛び出しなどには注意が必要です。

パノラミックビューモニター

狭い場所での取り回しや、複雑な形状の駐車場での駐車時に真価を発揮します。車両を上空から見下ろしたような映像は、車両の周囲360度の状況を一目で把握でき、特に車両の前端や側面の見切りが難しいと感じる場合に有効です。狭い道でのすれ違い時にも、サイドカメラの映像を活用することで、路肩との距離を正確に把握できます。

デジタルインナーミラー

後方視界が荷物や同乗者で遮られる場合や、夜間の後続車のヘッドライトの眩しさを軽減したい場合に非常に有効です。カメラの映像をルームミラーとして表示するため、常にクリアな後方視界を確保できます。通常のミラーと切り替え可能なタイプがほとんどなので、状況に応じて使い分けましょう。

使い分けのポイント

メインはサイドミラーと目視 モニターはあくまで補助的なツールです。基本的にはサイドミラーと目視で周囲の安全確認を行う習慣をつけましょう。

モニターは死角補完に活用 モニターは、サイドミラーや目視では確認しにくい死角を補完する目的で活用します。特に、駐車時や狭い場所での走行時など、より精密な車両位置の把握が必要な場面で積極的に活用しましょう。

慣れるまでは意識的に確認 最初は、サイドミラーとモニターの両方を意識的に交互に確認する練習を繰り返しましょう。慣れてくると、自然と必要な情報を判断できるようになります。

これらのツールを正しく使いこなすことで、アルファードの運転はより安全で快適なものとなるでしょう。

コーナーポールやドアミラーの工夫で見切りを改善

アルファードのような大型ミニバンでは、車両の前端や側面の見切りが難しいと感じることがあります。特に、狭い駐車場での取り回しや、細い道でのすれ違い、あるいは段差のある場所での前進時など、バンパーの先端がどこまであるのか、サイドミラーの端がどれくらい張り出しているのかが掴みにくいと感じるでしょう。

しかし、ちょっとした工夫やアイテムの活用で、これらの「見切り」の不安を大幅に改善することができます。

コーナーポール(フェンダーポール)の活用

コーナーポールは、車両の前端、特に左右のフェンダーの先端に取り付ける細いポールです。これにより、運転席から見えにくい車両の先端位置を視覚的に把握できるようになります。 メリット 車幅感覚の向上 特に右側の車幅感覚が掴みにくい場合に、ポールの位置を目安にすることで、車両の幅を正確に把握しやすくなります。

前向き駐車のサポート 駐車場での前向き駐車時に、ポールの位置を目安にすることで、必要以上に前進しすぎてしまうのを防ぎ、適切な位置で停止できます。狭い道での安心感 対向車とのすれ違いや、障害物との距離感を測る際に、ポールが視覚的な基準となるため、より安心して運転できます。

選び方と取り付け 純正品や社外品など様々なタイプがあります。電動で伸縮するタイプや、LEDで光るタイプなど、機能やデザインも豊富です。取り付けは、ディーラーや専門業者に依頼するのが確実ですが、DIYで取り付け可能な簡易的な製品もあります。

ドアミラーの工夫(広角ミラーへの交換、適切な角度調整)

ドアミラーは車両の左右後方を確認する重要な役割を担っていますが、その視界をさらに改善することで、見切りに関する不安を軽減できます。

通常のドアミラーよりも広範囲を映し出すことができる広角ミラーに交換することで、特に斜め後方の死角を大幅に減らすことができます。これにより、車線変更時の安全確認が容易になるだけでなく、狭い道でのすれ違い時に後方との距離感を把握しやすくなります。

純正オプションや社外品として、アルファード専用の広角ミラーが販売されています。適切な角度調整 ドアミラーの角度調整も非常に重要です。一般的には、「ミラーの2/3が路面、1/3が空」になるように、かつ「車両の側面が少しだけ映り込む」ように調整すると良いとされています。

この角度にすることで、後方車両との距離感だけでなく、路肩や縁石との距離も同時に確認しやすくなります。駐車時の角度調整 特にバック駐車が苦手な場合は、バックギアに入れると自動でドアミラーの角度が下向きになる「リバース連動ドアミラー」機能があれば活用しましょう。

もし機能がなければ、手動でミラーの角度を下げて、後輪と駐車枠の白線との位置関係を確認するように心がけましょう。駐車が終わったら元の角度に戻すのを忘れないようにしてください。

補助ミラーの活用

ドアミラーの死角を補うために、補助ミラーを貼り付ける方法もあります。特に、Aピラーの死角や、車両直前の見えにくい部分を映し出す小型のミラーは、見切り改善に役立ちます。

これらの工夫は、アルファードの運転における「見切り」に関する不安を具体的なアクションで解消し、より安全で快適なドライブへと導いてくれるでしょう。自分に合った方法を見つけて、積極的に取り入れてみてください。

狭い道を走るときの心構えと回避テクニック

アルファードのような大型ミニバンで狭い道を走ることは、ドライバーにとって特にストレスを感じやすいシチュエーションです。しかし、適切な心構えといくつかのテクニックを身につけることで、これらの状況をより安全かつスムーズに乗り切ることができます。

狭い道を走るときの心構え

「急がない」ことを徹底する 狭い道では、焦りは禁物です。対向車が来ても、歩行者がいても、慌てずに常にゆっくりとした速度で走行することを心がけましょう。急いで通り抜けようとすると、判断ミスや操作ミスにつながり、接触事故のリスクが高まります。

「かもしれない運転」を常に意識する 「この先のカーブから対向車が来るかもしれない」 「電柱の陰から人が飛び出してくるかもしれない」 「路地裏から子供がボールを追いかけてくるかもしれない」 このように、常に最悪のシナリオを想定し、それに対応できる準備をしておくことが大切です。

譲り合いの精神を持つ 狭い道では、お互いの譲り合いが不可欠です。自分が通り抜けられると思っていても、対向車が大型車だったり、駐車車両があったりする場合は、無理に先行せず、安全な場所で一時停止して道を譲る勇気を持ちましょう。アイコンタクトや軽い会釈で意思表示をするのも有効です。

自信がなければ引き返す勇気を持つ どうしても通り抜けられそうにない、あるいは危険だと判断した場合は、無理をせず、安全な場所まで引き返したり、別の道を探したりすることも重要ですす。Uターンが難しい場合は、安全な場所で停車し、ハザードランプを点灯させて周囲に注意を促し、落ち着いてバックするなどの対処が必要です。

狭い道を走る際の回避テクニック

路肩に可能な限り寄せる 対向車とのすれ違い時には、左側(助手席側)の路肩に可能な限り寄せて走行しましょう。ただし、溝や側溝、段差などにタイヤを落とさないように注意が必要です。サイドミラーで路肩との距離を常に確認しながら、ゆっくりと進みます。

ミラーを格納する(状況に応じて) 極端に狭い道でのすれ違いや、駐車場の出入り口などでは、必要に応じてドアミラーを一時的に格納することも有効です。ただし、ミラーを格納すると後方視界が失われるため、格納する前に後方の安全を十分に確認し、格納中はさらに慎重に運転する必要があります。ミラー格納後は、すぐに元に戻すのを忘れないようにしてください。

歩行者や自転車との距離を十分に取る 狭い道では、歩行者や自転車との距離が非常に近くなります。追い越す際は、十分な間隔をとり、徐行しながら追い越しましょう。もし、十分な間隔がとれない場合は、無理に追い越さず、歩行者や自転車が通り過ぎるのを待つのが賢明です。

危険を感じたら迷わず一時停止 自分が危険だと感じた場合や、対向車や歩行者が急な動きをする可能性があると感じた場合は、躊躇せずに一時停止しましょう。安全が確保されてから、改めてゆっくりと進行します。

助手席の同乗者にサポートを求める もし同乗者がいる場合は、助手席側にいる人に、路肩や障害物との距離を確認してもらうなどのサポートを求めるのも良いでしょう。ただし、あくまで最終的な判断はドライバーが行うことを明確にしておきましょう。

狭い道での運転は、経験を積むことで徐々に慣れていきます。焦らず、慎重に、そして安全第一の心構えで運転に臨むことが、アルファードでの快適なドライブへの第一歩となるでしょう。

高速道路はむしろ走りやすい?大型ミニバンの安定感

「アルファードのような大きな車は、高速道路での運転も大変なのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、実際に高速道路を走行してみると、その印象は良い意味で裏切られるはずです。むしろ、アルファードは高速道路を非常に走りやすい設計になっており、その安定感は多くのドライバーに安心感を与えます。

アルファードが高速道路で走りやすい理由

直進安定性の高さ

アルファードは、長いホイールベース(前輪と後輪の間の距離)と、比較的重い車体重量が特徴です。これらの要素は、直進安定性の向上に大きく貢献します。高速走行時に、横風の影響を受けにくく、路面の凹凸にも左右されにくい特性があるため、ハンドルがブレにくく、少ない修正でまっすぐ進むことができます。これは、長距離運転での疲労軽減にもつながります。

車高の高さによる見晴らしの良さ

運転席の座面位置が高いことで、前方を見渡せる範囲が広く、遠くの交通状況を早期に把握できます。これは、高速道路での車線変更や、合流、分岐の判断において大きなメリットとなります。特に、先行車の状況や、その先の渋滞情報などをいち早く察知できるため、余裕を持った運転が可能です。

静粛性と乗り心地の良さ

アルファードは、高い静粛性を追求して設計されており、高速走行時でも風切り音やロードノイズが抑えられています。また、大柄なボディと足回りのセッティングにより、路面の段差や継ぎ目からの衝撃を効果的に吸収し、上質な乗り心地を提供します。これにより、長時間の高速移動でも、ドライバーも同乗者も快適に過ごすことができます。

十分なパワーとスムーズな加速

排気量の大きいエンジン(ガソリン車:2.5L、ハイブリッド車:2.5Lハイブリッド)と、CVTやATとの組み合わせにより、アルファードは高速道路での合流や追い越しなど、必要な場面で十分なパワーとスムーズな加速を発揮します。ストレスなく加速できることは、高速道路での安全性と快適性につながります。

充実した運転支援システム

現行モデルのアルファードには、「Toyota Safety Sense」をはじめとする先進の運転支援システムが搭載されています。 レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付き) 設定した速度内で、先行車との車間距離を自動で保ちながら追従走行してくれる機能です。高速道路での長距離移動や渋滞時に、アクセルやブレーキ操作の負担を大幅に軽減してくれます。

- レーントレーシングアシスト(LTA)/レーンキープアシスト(LKA)

車線の中央を維持するようにステアリング操作をアシストしてくれる機能です。これにより、高速道路での直線走行時の安定性がさらに向上し、ドライバーの疲労軽減に貢献します。 - ブラインドスポットモニター(BSM)

後側方から接近する車両を検知し、ドアミラー内のインジケーターや警報で注意喚起してくれる機能です。高速道路での車線変更時など、死角にいる車両の存在を知らせてくれるため、より安全な車線変更が可能になります。

これらの要素が複合的に作用することで、アルファードは高速道路において非常に快適で安定した走行性能を発揮します。むしろ、その大きなボディがもたらす安心感は、高速走行において大きなメリットとなり得るのです。

奥様・家族にも共有したい!運転サポート機能の活用術

アルファードには、ドライバーの運転を強力にサポートしてくれる様々な先進機能が搭載されています。これらの機能を理解し、適切に活用することで、特に運転に不慣れな奥様やご家族でも、より安心してアルファードを運転できるようになります。せっかくの便利な機能ですから、ぜひ家族みんなで使い方を共有し、日々の運転に役立てましょう。

1. パノラミックビューモニター(PVM)

駐車や狭い道での強い味方

機能概要 車両の周囲360度を上空から見下ろしたような映像で表示してくれる機能です。フロント、サイド、リアに搭載されたカメラの映像を合成し、死角を大幅に減らします。

活用術 駐車時

駐車枠への車体入れ込み、隣の車両や壁との距離確認に絶大な効果を発揮します。バックモニターと併用し、上空からの映像で全体像を把握しながら、バックモニターで正確な位置決めを行うと良いでしょう。

狭い道でのすれ違い

サイドカメラの映像を表示することで、路肩や対向車との距離を正確に把握できます。特に、道路幅が狭く、ミラーを畳むか迷うような状況で、ぶつかることなく通過できるかどうかの判断に役立ちます。

見通しの悪い交差点

クリープ走行時などに、左右の映像を表示することで、T字路や狭い路地からの合流時など、見通しの悪い交差点での左右確認をサポートしてくれます。

「上から車を見たみたいに、周りが全部見えるから、ぶつかりそうになったらすぐに分かるよ!特に駐車が苦手な人は、これを使うとすごく楽になるよ」と具体的に体験させてあげると良いでしょう。

2. パーキングサポートブレーキ(前後方静止物、後方接近車両)

うっかりミスを防ぐ自動ブレーキ 機能概要 駐車場でのアクセルの踏み間違いや、低速での衝突回避をサポートする機能です。前後方にある静止物との接触の可能性を検知すると、警報と表示で知らせ、さらに衝突の危険が高まると自動でブレーキをかけます。また、後方接近車両に対しても警報で知らせ、自動ブレーキをかける機能もあります。

活用術 駐車時の安心感 特にバック駐車が苦手な方にとって、後ろに壁や柱、他の車が近づきすぎた際に自動で止まってくれるのは大きな安心材料です。

狭い場所での切り返し 前方に障害物がある状態で前進する際も、必要以上の速度が出たり、近づきすぎたりすると自動でブレーキがかかるため、うっかりミスによる接触事故のリスクを減らせます。

家族への説明のポイント 「もし間違ってアクセル踏んじゃっても、ぶつかる前に車が止まってくれるから安心だよ。でも、あくまで補助機能だから、最後は自分でちゃんと確認してね」と、機能の限界も合わせて伝えることが大切です。

3. レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)

高速道路の疲労軽減に 機能概要 先行車との車間距離を保ちながら、設定した速度で自動追従走行してくれる機能です。渋滞時など、停止まで対応する全車速追従機能付きであれば、アクセルとブレーキ操作の負担を大幅に軽減します。

- 活用術

高速道路での長距離移動 アクセルを踏み続ける疲労を軽減し、運転に集中できます。 - 渋滞時

自動で停止・発進を繰り返してくれるため、渋滞時のイライラや疲労を大幅に軽減できます。

家族への説明のポイント 「高速道路で遠出するときに使うと、足がすごく楽になる機能だよ。前の車についていってくれるから、運転がもっと楽しくなるよ」と、快適性向上に繋がることを伝えると良いでしょう。

4. レーントレーシングアシスト(LTA)/レーンキープアシスト(LKA):車線維持のサポート

機能概要 車線の中央を維持するように、ステアリング操作をアシストしてくれる機能です。白線が引かれている道路で有効です。

活用術 高速道路での安定走行 特にカーブの少ない直線区間では、車線の中央をキープしてくれるため、より安定した走行が可能になります。長距離運転での集中力維持にも役立ちます。

「まっすぐ走るのが得意じゃない人も、これを使うと車が勝手に線の中央を走ってくれるから、疲れにくいし安心だよ」と、特に女性ドライバーにとってのメリットを強調すると分かりやすいでしょう。

これらの運転サポート機能は、あくまで「サポート」であり、過信は禁物です。最終的な判断と責任はドライバーにあることを家族にもきちんと伝え、安全運転の意識を共有することが何よりも大切です。しかし、これらの機能を賢く活用することで、アルファードでのドライブは、誰もがより快適で安心できるものになるでしょう。

経験者が語る「慣れたらラクだった理由」【まとめ】

アルファードの運転は、最初は戸惑うかもしれません。その大きなボディサイズや、これまで乗っていた車との感覚の違いに、不安を感じることもあるでしょう。しかし、多くのアルファードオーナーが口を揃えて言うのは、「慣れたらこんなに楽な車はない」ということです。

私自身も、初めてアルファードを運転した時には、その大きさに圧倒されましたが、今では日常生活に欠かせない相棒です。なぜ、多くの人が「慣れたら楽」だと感じるのでしょうか?その理由を、これまでの解説と私自身の経験も踏まえてまとめました。

- 高い目線で視界が広い

運転席からの目線が高いため、見晴らしが良く、遠くまで見通せることで、交通状況を早期に把握しやすくなります。これは、特に前方の予測運転に役立ち、運転のストレスを軽減します。 - 直進安定性が非常に高い

長いホイールベースと車両重量がもたらす直進安定性は、高速道路での長距離移動で真価を発揮します。ハンドル修正が少なく済むため、ドライバーの疲労が軽減され、快適なクルージングを楽しめます。 - 運転支援システムが充実している

最新のアルファードに搭載されているレーダークルーズコントロール、レーントレーシングアシスト、パーキングサポートブレーキなどの先進機能は、ドライバーの負担を大幅に軽減してくれます。特に高速道路や駐車時など、ドライバーが苦手意識を持ちやすいシチュエーションで頼りになります。 - 車両感覚を掴む練習で克服できる

駐車や右左折といった、アルファードで「難しい」と感じる点のほとんどは、広めの場所での練習や、サイドミラー・モニターの適切な活用で、車両感覚を掴むことで克服できます。慣れてしまえば、思いのほか小回りが利くことに気づくでしょう。 - 静粛性が高く、長距離移動が快適

高い遮音性と上質な乗り心地は、車内の会話や音楽を快適に楽しませてくれます。家族での長距離旅行でも、疲れを感じにくいのは大きなメリットです。 - パワフルな走行性能でストレスがない

搭載されているエンジンは、アルファードの大きなボディをストレスなく加速させます。合流や追い越しもスムーズに行えるため、運転していて「力不足」を感じることがありません。 - パノラミックビューモニターが絶大な安心感を与える

特に駐車が苦手な方にとっては、車両の周囲360度を映し出すパノラミックビューモニターは、一度使うと手放せない機能です。死角が減り、接触のリスクを大幅に軽減できるため、駐車に対する不安が解消されます。 - 車内空間が広く、開放感がある

運転席もゆったりとした設計で、窮屈さを感じさせません。広々とした空間は、運転中の精神的なゆとりにもつながり、快適なドライブをサポートします。 - 同乗者の評判が良く、運転するモチベーションになる

家族や友人から「アルファードは広くて快適だね」と言われると、運転する側も嬉しいものです。同乗者の快適さを提供できる喜びは、アルファードを運転する大きなモチベーションとなるでしょう。 - 一度慣れてしまえば、他の車が小さく感じる

アルファードの運転に慣れると、それまで乗っていた車や、他の一般的なセダン、コンパクトカーなどが「小さく」感じられるようになります。そのくらい、アルファードの運転は自然で快適なものになるということです。

コメント